密封検査の信頼性を確認する方法を世界で初めて規格化

微小な孔を設けた参照試験片で気体や液体の流れやすさを評価

ポイント

・ マイクロメートルオーダーの微小な孔の寸法の評価方法を規定した業界規格を世界で初めて発行

・ 産総研が開発した「気体の流れの統一式」で微小な孔を流れる複雑な気体の流れを解析

・ 自動車やエネルギー、食品、医薬品など幅広い業界における密封製品の信頼性と生産効率の向上に貢献

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405211042-O1-WwUqKfkX】

概 要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)工学計測標準研究部門 吉田 肇 上級主任研究員と梶川 宏明 研究グループ長および一般社団法人 日本計量機器工業連合会(以下「計工連」という)は、民間企業・業界団体・大学の協力の下、密封検査の信頼性を確認するための業界規格の作成に取り組んできました。その成果が、計工連規格JMIF 022「密封検査用参照試験片の評価方法と使用方法」として2024年5月24日に発行されます。この規格の制定にあたっては、産総研の研究成果である「気体の流れの統一式」が役立てられています。

下線部は【用語解説】参照

※本プレスリリースでは、化学式や単位記号の上付き・下付き文字を、通常の文字と同じ大きさで表記しております。

正式な表記でご覧になりたい方は、産総研WEBページ(https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2024/pr20240523/pr20240523.html)をご覧ください。

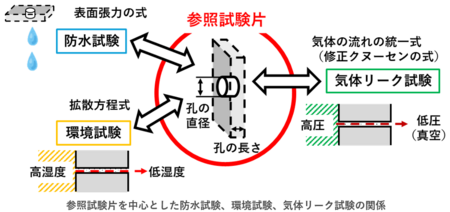

開発の社会的背景

自動車や冷凍・冷蔵機器、電気・電子、エネルギー、食品、医薬品などの分野において、製品の内部を外部環境と遮断する密封構造が、製品の品質を維持するために採用されています。密封構造の製造過程で、意図しない微小な孔が密封箇所に発生すると、ほこりや細菌などの固体、水などの液体、水蒸気や酸素などの気体が浸入または漏洩し、製品不良の原因になります。そのため密封構造が採用される製品(密封製品)は、消費者の手に届く前に、その密封性を確認するための検査が行われます。密封検査の方法には、防水試験、環境試験、気体リーク試験などがあります。しかし、これら試験結果の相関関係が明確でないため、各試験で得られた結果を比較できず、各試験結果をどのようにすれば効率的な品質管理に生かせるのかという課題があります。これは、水の侵入量を目視で確認する防水試験から、より効率的で定量的な気体リーク試験への移行を妨げる一因にもなっています。

研究の経緯

産総研は、圧力計や真空計、リーク試験装置を校正する国家計量標準を整備するとともに、これらの整備で培った技術を応用して、密封検査の研究に取り組んでいます。

微小な孔を流れる気体や液体の挙動は複雑なので、孔の形状が単純な円筒形であっても、その直径が大きくなった時に、気体や液体がどのくらい流れやすくなるかを定量的に予測することは容易ではありません。気体の場合には、層流、乱流、臨界流、亜音速流、分子流、中間流などの流れの状態があり、その状態によって気体リーク量(流量)の計算式が異なることが、気体リーク量の予測を困難にしています。産総研は、密封検査の研究の中で、流れの状態によらず、一つの式で気体リーク量を計算できる「気体の流れの統一式」を発案しました。また、産総研は民間企業・業界団体・大学と協力して、圧力や真空、リークに関わる規格化を進めてきました。

今回、これまでの研究成果の蓄積と規格化のノウハウを生かして、マイクロメートルオーダーの微小な孔の寸法(直径と長さ)を評価する方法や、その寸法と気体・液体の移動量の関係の表が示された密封検査の業界規格を世界で初めて制定することに貢献しました。

規格開発の経緯

計工連は、民間企業・業界団体・大学と協力して、長さ、質量、温度、圧力、流量など計量計測器に関わる規格化を進めています。密封構造の信頼性は、多様な環境下で長期間使用される計量計測機器の品質確保において重要です。特に筐体内における結露の発生は、さまざまな計量計測機器で問題となっています。また、密封構造の信頼性は幅広い業界で課題となっていますが、計工連は計量計測器に関わる業界団体という特性上、幅広い業界とつながりがあるため、密封性に関する規格を議論する場として適しています。今回開発したような密封性に関する規格は、世界に例がありません。したがって、その有用性や改善点を確認するため、JISの前身となる計工連規格として規格を開発することになりました。今回開発した計工連規格の作成委員会には、さまざまな業界に関係する民間企業9社、業界団体2団体、1大学より委員が参加し、規格開発に協力しました。

研究の内容

・参照試験片の使用方法

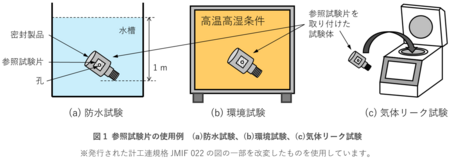

計工連規格で規定された参照試験片は、直径1 mmから50 mm、長さ0.015 mmから10 mmの微小な円筒形の孔を含んでいます。参照試験片は、検査する密封製品に下穴を開けた後、下穴を覆うように取り付けられます。参照試験片を取り付けた試料は、既知で意図的な漏れ孔を有する試験体として、密封検査の検査条件の設定や結果の検証に用いられます。

参照試験片の使用例を図1に示します。図1(a)は、試験体を水没させて防水試験を実施している例で、孔の寸法と水の侵入量の関係を調べることができます。図1(b)は、試験体を恒温恒湿槽に入れて環境試験を実施している例で、孔の寸法と密封製品の劣化具合の関係を調べることができます。図1(c)は、試験体に対して気体リーク試験を実施した例で、孔の寸法と気体リーク量の関係を調べることができます。参照試験片は、これら防水試験、環境試験、気体リーク試験の相関関係を明確にし、結果を比較可能にするためにも用いることができます。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405211042-O2-1RUryqYG】

・データ解析の方法

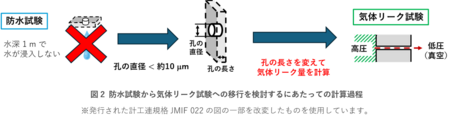

検査条件(圧力や温度など)の設定や結果の検証を行うためには、理論値と実験値の比較が重要です。例えば、防水試験から気体リーク試験への移行を検討するにあたっては、図2のようなデータ解析を行います。

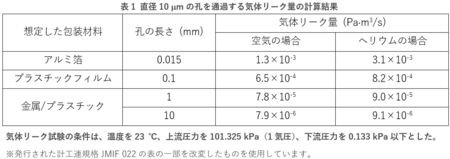

密封製品を水深1 mまで水没させた場合でも水が浸入しないための孔の直径は、約10 mm以下であるという実験結果が報告されています。そこで、直径10 mmの孔を気体が通過した場合のリーク量を気体の流れの統一式で計算しました(表1)。計算では、孔の長さを、包装材料としてアルミ箔を想定した0.015 mm、プラスチックフィルムを想定した0.1 mm、金属またはプラスチックの容器を想定した1 mmおよび10 mmの4種類としました。また、検査気体として、空気とヘリウムの2種類を想定しました。計算の結果、直径10 mmおよび長さ0.015 mmの孔における空気リーク量は1.3×10-3 Pa・m3/sでした。すなわち、空気リーク量がこの値以下であれば、孔の直径は10 mm以下であり、水深1 mでも水が浸入しないといえます。一方で、孔の長さが長い場合は、より小さな空気リーク量でなければ、水が浸入してしまいます。これらの計算結果をまとめた計工連規格を用いると、想定される孔の長さを考慮して、水深1 mでも水が浸入しないといえる気体リーク量を推定できます。また、参照試験片を用いることで、実験による検証もできるため、防水試験から気体リーク試験へ移行を進めるための基礎データを得ることができます。

また、孔の直径が10 mm以下であっても、水蒸気や酸素が孔の中を拡散して密封製品の中に侵入し、製品を劣化させることがあります。この場合も、防水試験の時と同様、理論値と実験値とを比較して、密封製品の品質を確保するために必要な試験条件の設定や検証を行います。計工連規格には、10 mm以下の孔を拡散する水蒸気および酸素の量と気体リーク量との相関も記載されています。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405211042-O3-yZ4Qtl8i】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405211042-O4-uWX2T18Y】

今後の予定

産総研と計工連は、発行された計工連規格に示された考え方の普及に取り組み、密封製品の品質管理技術の向上に取り組んでいきます。密封製品は、国民生活の安心安全やエネルギーに関連する分野で利用されているため、検査方法や検査基準には信頼性と透明性が求められています。一方で、国内企業の中には、不良品の発生を恐れるあまり、過剰包装になっているところも少なくありません。産総研と計工連は、この規格を基に、密封製品の信頼性と生産効率の向上を目指す企業を支援します。

用語解説

気体の流れの統一式(修正クヌーセンの式)

気体の流れには、層流、乱流、臨界流、亜音速流、分子流、中間流などがあり、気体の流れの種類によって、気体リーク量(流量)の計算式が異なります。気体の流れの統一式は、計算条件に合致する流れの計算式の結果と一致するように、層流、乱流、臨界流、亜音速流、分子流、中間流の計算式を、重みを付けて一つにまとめた計算式です。

防水試験

JIS C 0920またはJIS D 5020で規定される水に対する保護の試験です。滴水試験、オシレーティングチューブ試験、散水ノズル試験、放水ノズル試験、タンクを用いた水没試験があります。水に対する保護の程度がIPコードで示されます。

環境試験

JIS C 60068規格群で規定する製品が規定された環境条件に耐えることを示すための試験です。早く結果を得るために、実際より過酷な環境にさらして試験を加速する場合があり、その場合、加速寿命試験、加速信頼性試験、加速劣化試験と呼ぶ場合もあります。

気体リーク試験

移動する気体の流量を測ることで気体のリーク量を測定するリーク試験です。気体漏れ試験または気密試験と呼ぶ場合もあります。圧力変化法やヘリウムリーク試験などがあります。

Pa・m3/s

気体リーク量を示すSI単位です。例えば、密封製品を水没させた時に孔から直径1 mmの気泡が1秒間に2個放出された場合、孔からの気体リーク量は約10-4 Pa・m3/sになります。

参考文献

● H. Yoshida, M. Hirata, T. Hara, Y. Higuchi, “Comparison of measured leak rates and calculation values for sealing packages”, Packag. Technol. Sci. 34 (2021) 557.

● 吉田 肇, 武井良憲, 新井健太, “全流れ領域・任意長さの円筒導管を通過する気体流量の簡易計算方法”,表面と真空 Vol. 63, No. 7, pp. 373–380, 2020

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2024/pr20240523/pr20240523.html

プレスリリース詳細へ https://kyodonewsprwire.jp/release/202405211042

ポイント

・ マイクロメートルオーダーの微小な孔の寸法の評価方法を規定した業界規格を世界で初めて発行

・ 産総研が開発した「気体の流れの統一式」で微小な孔を流れる複雑な気体の流れを解析

・ 自動車やエネルギー、食品、医薬品など幅広い業界における密封製品の信頼性と生産効率の向上に貢献

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405211042-O1-WwUqKfkX】

概 要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)工学計測標準研究部門 吉田 肇 上級主任研究員と梶川 宏明 研究グループ長および一般社団法人 日本計量機器工業連合会(以下「計工連」という)は、民間企業・業界団体・大学の協力の下、密封検査の信頼性を確認するための業界規格の作成に取り組んできました。その成果が、計工連規格JMIF 022「密封検査用参照試験片の評価方法と使用方法」として2024年5月24日に発行されます。この規格の制定にあたっては、産総研の研究成果である「気体の流れの統一式」が役立てられています。

下線部は【用語解説】参照

※本プレスリリースでは、化学式や単位記号の上付き・下付き文字を、通常の文字と同じ大きさで表記しております。

正式な表記でご覧になりたい方は、産総研WEBページ(https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2024/pr20240523/pr20240523.html)をご覧ください。

開発の社会的背景

自動車や冷凍・冷蔵機器、電気・電子、エネルギー、食品、医薬品などの分野において、製品の内部を外部環境と遮断する密封構造が、製品の品質を維持するために採用されています。密封構造の製造過程で、意図しない微小な孔が密封箇所に発生すると、ほこりや細菌などの固体、水などの液体、水蒸気や酸素などの気体が浸入または漏洩し、製品不良の原因になります。そのため密封構造が採用される製品(密封製品)は、消費者の手に届く前に、その密封性を確認するための検査が行われます。密封検査の方法には、防水試験、環境試験、気体リーク試験などがあります。しかし、これら試験結果の相関関係が明確でないため、各試験で得られた結果を比較できず、各試験結果をどのようにすれば効率的な品質管理に生かせるのかという課題があります。これは、水の侵入量を目視で確認する防水試験から、より効率的で定量的な気体リーク試験への移行を妨げる一因にもなっています。

研究の経緯

産総研は、圧力計や真空計、リーク試験装置を校正する国家計量標準を整備するとともに、これらの整備で培った技術を応用して、密封検査の研究に取り組んでいます。

微小な孔を流れる気体や液体の挙動は複雑なので、孔の形状が単純な円筒形であっても、その直径が大きくなった時に、気体や液体がどのくらい流れやすくなるかを定量的に予測することは容易ではありません。気体の場合には、層流、乱流、臨界流、亜音速流、分子流、中間流などの流れの状態があり、その状態によって気体リーク量(流量)の計算式が異なることが、気体リーク量の予測を困難にしています。産総研は、密封検査の研究の中で、流れの状態によらず、一つの式で気体リーク量を計算できる「気体の流れの統一式」を発案しました。また、産総研は民間企業・業界団体・大学と協力して、圧力や真空、リークに関わる規格化を進めてきました。

今回、これまでの研究成果の蓄積と規格化のノウハウを生かして、マイクロメートルオーダーの微小な孔の寸法(直径と長さ)を評価する方法や、その寸法と気体・液体の移動量の関係の表が示された密封検査の業界規格を世界で初めて制定することに貢献しました。

規格開発の経緯

計工連は、民間企業・業界団体・大学と協力して、長さ、質量、温度、圧力、流量など計量計測器に関わる規格化を進めています。密封構造の信頼性は、多様な環境下で長期間使用される計量計測機器の品質確保において重要です。特に筐体内における結露の発生は、さまざまな計量計測機器で問題となっています。また、密封構造の信頼性は幅広い業界で課題となっていますが、計工連は計量計測器に関わる業界団体という特性上、幅広い業界とつながりがあるため、密封性に関する規格を議論する場として適しています。今回開発したような密封性に関する規格は、世界に例がありません。したがって、その有用性や改善点を確認するため、JISの前身となる計工連規格として規格を開発することになりました。今回開発した計工連規格の作成委員会には、さまざまな業界に関係する民間企業9社、業界団体2団体、1大学より委員が参加し、規格開発に協力しました。

研究の内容

・参照試験片の使用方法

計工連規格で規定された参照試験片は、直径1 mmから50 mm、長さ0.015 mmから10 mmの微小な円筒形の孔を含んでいます。参照試験片は、検査する密封製品に下穴を開けた後、下穴を覆うように取り付けられます。参照試験片を取り付けた試料は、既知で意図的な漏れ孔を有する試験体として、密封検査の検査条件の設定や結果の検証に用いられます。

参照試験片の使用例を図1に示します。図1(a)は、試験体を水没させて防水試験を実施している例で、孔の寸法と水の侵入量の関係を調べることができます。図1(b)は、試験体を恒温恒湿槽に入れて環境試験を実施している例で、孔の寸法と密封製品の劣化具合の関係を調べることができます。図1(c)は、試験体に対して気体リーク試験を実施した例で、孔の寸法と気体リーク量の関係を調べることができます。参照試験片は、これら防水試験、環境試験、気体リーク試験の相関関係を明確にし、結果を比較可能にするためにも用いることができます。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405211042-O2-1RUryqYG】

・データ解析の方法

検査条件(圧力や温度など)の設定や結果の検証を行うためには、理論値と実験値の比較が重要です。例えば、防水試験から気体リーク試験への移行を検討するにあたっては、図2のようなデータ解析を行います。

密封製品を水深1 mまで水没させた場合でも水が浸入しないための孔の直径は、約10 mm以下であるという実験結果が報告されています。そこで、直径10 mmの孔を気体が通過した場合のリーク量を気体の流れの統一式で計算しました(表1)。計算では、孔の長さを、包装材料としてアルミ箔を想定した0.015 mm、プラスチックフィルムを想定した0.1 mm、金属またはプラスチックの容器を想定した1 mmおよび10 mmの4種類としました。また、検査気体として、空気とヘリウムの2種類を想定しました。計算の結果、直径10 mmおよび長さ0.015 mmの孔における空気リーク量は1.3×10-3 Pa・m3/sでした。すなわち、空気リーク量がこの値以下であれば、孔の直径は10 mm以下であり、水深1 mでも水が浸入しないといえます。一方で、孔の長さが長い場合は、より小さな空気リーク量でなければ、水が浸入してしまいます。これらの計算結果をまとめた計工連規格を用いると、想定される孔の長さを考慮して、水深1 mでも水が浸入しないといえる気体リーク量を推定できます。また、参照試験片を用いることで、実験による検証もできるため、防水試験から気体リーク試験へ移行を進めるための基礎データを得ることができます。

また、孔の直径が10 mm以下であっても、水蒸気や酸素が孔の中を拡散して密封製品の中に侵入し、製品を劣化させることがあります。この場合も、防水試験の時と同様、理論値と実験値とを比較して、密封製品の品質を確保するために必要な試験条件の設定や検証を行います。計工連規格には、10 mm以下の孔を拡散する水蒸気および酸素の量と気体リーク量との相関も記載されています。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405211042-O3-yZ4Qtl8i】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405211042-O4-uWX2T18Y】

今後の予定

産総研と計工連は、発行された計工連規格に示された考え方の普及に取り組み、密封製品の品質管理技術の向上に取り組んでいきます。密封製品は、国民生活の安心安全やエネルギーに関連する分野で利用されているため、検査方法や検査基準には信頼性と透明性が求められています。一方で、国内企業の中には、不良品の発生を恐れるあまり、過剰包装になっているところも少なくありません。産総研と計工連は、この規格を基に、密封製品の信頼性と生産効率の向上を目指す企業を支援します。

用語解説

気体の流れの統一式(修正クヌーセンの式)

気体の流れには、層流、乱流、臨界流、亜音速流、分子流、中間流などがあり、気体の流れの種類によって、気体リーク量(流量)の計算式が異なります。気体の流れの統一式は、計算条件に合致する流れの計算式の結果と一致するように、層流、乱流、臨界流、亜音速流、分子流、中間流の計算式を、重みを付けて一つにまとめた計算式です。

防水試験

JIS C 0920またはJIS D 5020で規定される水に対する保護の試験です。滴水試験、オシレーティングチューブ試験、散水ノズル試験、放水ノズル試験、タンクを用いた水没試験があります。水に対する保護の程度がIPコードで示されます。

環境試験

JIS C 60068規格群で規定する製品が規定された環境条件に耐えることを示すための試験です。早く結果を得るために、実際より過酷な環境にさらして試験を加速する場合があり、その場合、加速寿命試験、加速信頼性試験、加速劣化試験と呼ぶ場合もあります。

気体リーク試験

移動する気体の流量を測ることで気体のリーク量を測定するリーク試験です。気体漏れ試験または気密試験と呼ぶ場合もあります。圧力変化法やヘリウムリーク試験などがあります。

Pa・m3/s

気体リーク量を示すSI単位です。例えば、密封製品を水没させた時に孔から直径1 mmの気泡が1秒間に2個放出された場合、孔からの気体リーク量は約10-4 Pa・m3/sになります。

参考文献

● H. Yoshida, M. Hirata, T. Hara, Y. Higuchi, “Comparison of measured leak rates and calculation values for sealing packages”, Packag. Technol. Sci. 34 (2021) 557.

● 吉田 肇, 武井良憲, 新井健太, “全流れ領域・任意長さの円筒導管を通過する気体流量の簡易計算方法”,表面と真空 Vol. 63, No. 7, pp. 373–380, 2020

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2024/pr20240523/pr20240523.html

プレスリリース詳細へ https://kyodonewsprwire.jp/release/202405211042