都医学研都民講座(第3回)を7月18日(木)に開催します

自閉スペクトラム症につながる脳発達過程を理解する

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405201009-O1-0ky61r3Y】

東京都医学総合研究所は 一般の方向け講演会として都民講座 「自閉スペクトラム症につながる脳発達過程を理解する〜脳発生とロボティクス研究から探る脳の形づくりと機能発達〜」を 2024年7月18日(木曜日)に開催します。 講師に 東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授 長井 志江 先生と、群馬大学 大学院医学系研究科 遺伝発達行動学 講座主任・教授 三好 悟一 先生をお迎えし、当研究所の 隈元 拓馬 主席研究員とともに、お話しいただきます。なお、今回の講座は、ハイブリッド形式(会場+オンライン配信)にて開催します。皆様のご参加をお待ちしています。

1 日 時 2024年7月18日(木曜日)午後2時30分から午後4時まで

2 開催方法 会場とWeb会議システム「Zoom」によるハイブリッド開催

3 演 題

1)脳の予測情報処理に基づく認知発達と発達障害

東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授 長井 志江

【講演要旨】

近年、脳の機能を統一的に説明する理論として「予測情報処理」が注目を集めています。脳は感覚器からのボトムアップな感覚信号と、意図や信念に基づく内部モデルからのトップダウンな予測信号を統合し、予測誤差を最小化するように知覚や運動を生成すると考えられています。本講演では、予測情報処理理論を構成的アプローチから検証した研究を紹介します。感覚運動経験を通した内部モデルの獲得と感覚・予測信号の精緻化が、認知機能の発達を導くこと、身体性に基づく多感覚信号の統合が社会的能力を創発させること、さらに、予測情報処理の変調が発達障害などの神経多様性を生じることを、神経回路モデルとロボットを用いた実験により示します。

2)自閉スペクトラム症につながる脳発達過程を理解する

群馬大学 大学院医学系研究科 遺伝発達行動学 講座主任・教授 三好 悟一

【講演要旨】

自閉スペクトラム症(ASD)はクラスに1人程度の頻度で発症し、社会的コミュニケーションが困難で強いこだわりやくり返し行動がみられる発達障害です。近年のモデル動物を用いた研究では成体での解析が多く、幼児発達期における発症のタイミングやメカニズムを理解する試みは数少ない現状です。私たちのグループでは、新たにモデルマウスを作製し、生後2週目の1週間がその後の発症を左右する臨界期であることを発見しました。臨界期にモデルマウスの抑制回路に介入すると、自閉スペクトラム症の重要な指標である社会性行動異常をより悪化させることも、逆に治療回復することも可能であることを解明しました。

4 参 加 定員600名

(都医学研講堂:100名、オンライン:500名 事前申込、先着順、無料)

5 申 込

【会場で聴講する方】

往復はがき又はメールでお申し込みください。

往復はがきは、住所、氏名(フリガナ)、電話番号、複数名希望の場合は同伴者氏名及び「第3回都民講座(対面式希望)」と記入の上、お申し込みください。返信用はがき表面にも郵便番号・住所・氏名を必ず記入してください。

メールは、件名を「第3回都民講座(対面式希望)」とし、氏名(フリガナ)、電話番号及び複数名希望の場合は同伴者氏名を記入の上、申込専用アドレス(tomin [at] igakuken.or.jp) (※[at]は@に置き換えてください。)までお申し込みください。

【オンライン視聴の方】

ホームページ(https://www.igakuken.or.jp/public/tomin/2024/tomin03.html)の登録フォームよりお申し込みください。

【締切】

締切は7月11日(木曜日)(往復はがき:必着、メール:必着)

プレスリリース詳細へ https://kyodonewsprwire.jp/release/202405201009

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202405201009-O1-0ky61r3Y】

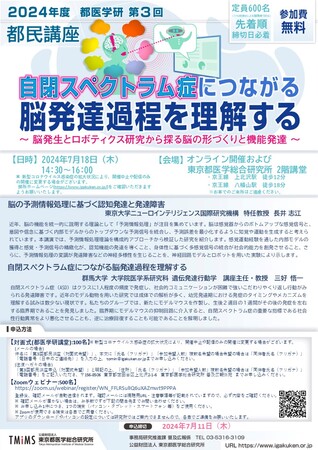

東京都医学総合研究所は 一般の方向け講演会として都民講座 「自閉スペクトラム症につながる脳発達過程を理解する〜脳発生とロボティクス研究から探る脳の形づくりと機能発達〜」を 2024年7月18日(木曜日)に開催します。 講師に 東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授 長井 志江 先生と、群馬大学 大学院医学系研究科 遺伝発達行動学 講座主任・教授 三好 悟一 先生をお迎えし、当研究所の 隈元 拓馬 主席研究員とともに、お話しいただきます。なお、今回の講座は、ハイブリッド形式(会場+オンライン配信)にて開催します。皆様のご参加をお待ちしています。

1 日 時 2024年7月18日(木曜日)午後2時30分から午後4時まで

2 開催方法 会場とWeb会議システム「Zoom」によるハイブリッド開催

3 演 題

1)脳の予測情報処理に基づく認知発達と発達障害

東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授 長井 志江

【講演要旨】

近年、脳の機能を統一的に説明する理論として「予測情報処理」が注目を集めています。脳は感覚器からのボトムアップな感覚信号と、意図や信念に基づく内部モデルからのトップダウンな予測信号を統合し、予測誤差を最小化するように知覚や運動を生成すると考えられています。本講演では、予測情報処理理論を構成的アプローチから検証した研究を紹介します。感覚運動経験を通した内部モデルの獲得と感覚・予測信号の精緻化が、認知機能の発達を導くこと、身体性に基づく多感覚信号の統合が社会的能力を創発させること、さらに、予測情報処理の変調が発達障害などの神経多様性を生じることを、神経回路モデルとロボットを用いた実験により示します。

2)自閉スペクトラム症につながる脳発達過程を理解する

群馬大学 大学院医学系研究科 遺伝発達行動学 講座主任・教授 三好 悟一

【講演要旨】

自閉スペクトラム症(ASD)はクラスに1人程度の頻度で発症し、社会的コミュニケーションが困難で強いこだわりやくり返し行動がみられる発達障害です。近年のモデル動物を用いた研究では成体での解析が多く、幼児発達期における発症のタイミングやメカニズムを理解する試みは数少ない現状です。私たちのグループでは、新たにモデルマウスを作製し、生後2週目の1週間がその後の発症を左右する臨界期であることを発見しました。臨界期にモデルマウスの抑制回路に介入すると、自閉スペクトラム症の重要な指標である社会性行動異常をより悪化させることも、逆に治療回復することも可能であることを解明しました。

4 参 加 定員600名

(都医学研講堂:100名、オンライン:500名 事前申込、先着順、無料)

5 申 込

【会場で聴講する方】

往復はがき又はメールでお申し込みください。

往復はがきは、住所、氏名(フリガナ)、電話番号、複数名希望の場合は同伴者氏名及び「第3回都民講座(対面式希望)」と記入の上、お申し込みください。返信用はがき表面にも郵便番号・住所・氏名を必ず記入してください。

メールは、件名を「第3回都民講座(対面式希望)」とし、氏名(フリガナ)、電話番号及び複数名希望の場合は同伴者氏名を記入の上、申込専用アドレス(tomin [at] igakuken.or.jp) (※[at]は@に置き換えてください。)までお申し込みください。

【オンライン視聴の方】

ホームページ(https://www.igakuken.or.jp/public/tomin/2024/tomin03.html)の登録フォームよりお申し込みください。

【締切】

締切は7月11日(木曜日)(往復はがき:必着、メール:必着)

プレスリリース詳細へ https://kyodonewsprwire.jp/release/202405201009